“바이오매스-석탄 혼소, 재생에너지 인정 안 된다”

RE100, ‘기술기준’ 개정해 석탄 혼소 발전 전면 배제

기업, 재생에너지 조달 시 국제적 기준에 따른 적합성 검토 필요

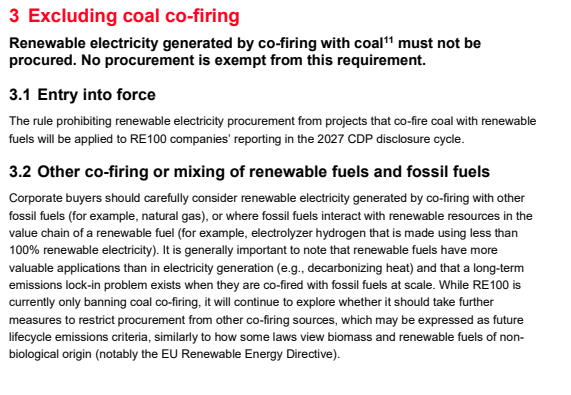

바이오매스와 석탄을 함께 태워 전력을 생산하는 ‘석탄 혼소(co-firing)’ 발전 방식이 앞으로는 RE100 기준에 따라 재생에너지로 인정받을 수 없다. 글로벌 기업 재생에너지 이니셔티브 RE100은 이달 초 ‘기술기준(Technical Criteria)’ 개정안을 발표하며, ▲석탄 혼소 발전 방식의 전면 배제 ▲재생에너지 조달 시 인증서(EAC) 제출 필수화 ▲15년 이상 경과한 발전소로부터 조달 시 예외 요건 정비 등의 내용을 포함했다. 개정된 기준은 2026년 사용분부터 적용해, 2027년 CDP 보고 일정에 공식적으로 반영된다. 단, 15년 이상 된 발전소로부터의 재생에너지 조달에 대한 사항은 즉시 적용된다.

[자료1] RE100 기술기준 개정 전-후 조항 비교

| 석탄 혼소 방식, 탄소 감축 효과 낮고 석탄발전소 연명 수단에 불과

RE100 기술기준은 기업이 재생에너지 목표를 실제로 이행하는지를 판단하는 핵심 기준이다. 이번 개정에서 가장 주목할 부분은, 재생에너지 비율만큼 인정받던 석탄 혼소 발전이 앞으로는 RE100 기준에서 완전히 제외된다는 점이다. 이는 재생에너지원인 바이오매스, 재생에너지로 만들어진 그린암모니아 등을 석탄과 함께 태우는 발전 방식을 포함한다. 국내에서도 향후 기업들이 재생에너지를 조달할 때 국제 기준을 더욱 엄격하게 검토해야 하는 상황이다.

RE100 국내 로컬파트너인 한국사회책임투자포럼(KoSIF) 서승연 선임연구원은 “석탄 혼소 방식은 탄소 감축 효과가 낮을 뿐만 아니라, 오히려 석탄 발전소의 수명을 연장하는 수단으로 사용될 수 있다는 우려가 존재했다”며 “이번 개정은 재생에너지를 확대하는 과정에서, ‘어떻게 생산하고 조달했는가’에 대한 기준을 보다 엄격하게 한 것”이라 설명했다.

올리 윌슨 클라이밋그룹 RE100 총괄은 "전 세계적으로 쉽고 저렴하게 전력망에 연결될 수 있는 재생에너지원이 이미 존재하는 만큼, 전력 시스템에서 화석연료를 퇴출할 필요가 있다”고 밝혔다. 또한 “지속가능하지 않은 석탄 혼소 발전은 석탄의 사용을 고착화하고, 재생에너지 확대를 위한 투자와 관심을 분산시킬 우려가 있다”며, “에너지 믹스에서 석탄을 퇴출해야 할 시점에 도달했다”고 강조했다.

[자료2] RE100 ‘기술기준(Technical Criteria)’ 개정안 관련 내용 발췌

| 향후 LNG 등 화석연료 혼소 방식도 제한 가능성

RE100은 이번 개정을 통해 석탄 혼소 발전을 명확히 배제한 데 이어, 향후 LNG를 포함한 기타 화석연료와의 혼소 발전 방식에 대해서도 제한을 확대할 지 여부를 계속 검토한다. 기술기준에는 “현재 석탄 혼소만을 금지하고 있지만, 향후 다른 혼소 방식에 대해서도 조달을 제한하는 추가 조치를 검토할 계획”이라고 명시했다. 특히 LNG 등 나머지 화석연료와 혼소 방식으로 생산된 재생에너지를 조달하거나, 수전해 수소 등 재생연료를 구매할 경우에는 보다 신중하게 판단해야 한다고 강조했다. RE100은 생산 전 과정에서 재생에너지를 사용한 ‘그린수소’만을 인정하고 있다.

RE100기술기준자문위원회(TAG)에 직접 참여한 한국사회책임투자포럼 김태한 수석연구원은 “최근 RE100 기술기준은 재생에너지의 실질적 증가에 기여한다는 명확한 방향성을 가지고 개정되고 있다”며, “이번 개정 역시 지난 ‘15년 제한 규정’에 이어, 재생에너지가 화석연료 자산의 수명을 연장하는 데 악용될 소지를 원천적으로 막고, 기업의 재생에너지 구매가 실질적인 공급 확대로 연결되기 위한 취지에서 진행된 것”이라고 밝혔다. 특히, “한국은 수소전소발전으로 전환하는 중간 과정으로 수소-LNG 혼소 발전을 광범위하게 검토하고 있는 만큼, 향후 RE100 기술기준 개정 동향을 면밀히 검토해야 한다”고 당부했다.

한편, 지난 3월 27일 한국사회책임투자포럼과 클라이밋그룹이 주최한 ‘RE100 회원사 간담회’에서는 기술기준 개정 내용과 함께, 국내외 RE100 참여 기업을 대상으로 실시한 설문조사 결과도 공개됐다. 이번 조사는 지난 2~3월 국내 재생에너지 조달 환경에 대한 RE100 회원사들의 인식을 파악하기 위해 진행됐다. 조사에 참여한 국내외 34개 RE100 기업 중 79%는 ‘정부의 2030년 재생에너지 발전 비중 목표가 RE100 달성에 충분하지 않다’고 응답했으며, 67%의 기업은 ‘PPA(전력구매계약)를 주요 재생에너지 조달 수단으로 고려하고 있다’고 밝혔다. 이는 국내 재생에너지 공급 여건이 부족하며, RE100 이행에 실질적인 어려움을 겪고 있는 기업의 현실을 드러내는 결과다.

이에 대해 서승연 선임연구원은 “기업이 재생에너지 조달 기준을 더 엄격하게 따라야 하는 상황에서, 국가 발전비중 목표를 상향하고 공급 확대가 PPA 활성화로 이어지는 정책 설계가 필요하다”고 밝혔다. 올리 윌슨 RE100 총괄 또한 "한국의 재생에너지 목표는 더욱 확대돼야 한다”며, “기업들은 이미 한국의 재생에너지 미래에 투자할 준비가 되어 있는 만큼, 한국 정부가 이 기회를 놓쳐서는 안 될 것”이라 강조했다.

현재 국내에서는 제조·IT·유통 등 다양한 분야의 36개 기업이 RE100에 가입해 있으며, 기술기준 국문본은 하반기에 발간이 예정되어 있다. 끝.

[붙임] RE100 기술기준 개정 전-후 조항 비교(표)

|

항목

|

2022년 기준

|

2025년 개정안

|

|

석탄 혼소 발전 인정 여부

|

혼소 비율만큼 재생에너지로 인정, 구체적 배제 조항 없음

|

석탄 혼소 발전 방식 전면 배제

|

|

재생에너지 조달 인증서(EAC)

|

EAC 외에도 법적 효력이 있는 계약 등을 근거로 대체 가능

|

EAC 통용 국가에서는 전력망 내 조달 시 EAC 보유 및 폐기 필수

|

|

15년 이상 경과 발전소 조달

|

15년 이상 발전소 조달에 대한 제한은 있었으나, 예외 요건의 구체성이 낮음

|

15년 초과 발전소에서의 조달은 원칙적으로 제한

다만, 규제로 즉시 전력 공급이 어려운 최초계약자에 대한 예외 인정

|

|

한국사회책임투자포럼(KoSIF, Korea Sustainability Investing Forum)

사단법인 한국사회책임투자포럼은 ESG 관점으로 세상을 바라보고 바꾸어 나가기 위해 활동하는 지속가능금융 전문 비영리기구다. 기업의 사회적 책임(CSR)과 환경 ∙ 사회 ∙ 지배구조(ESG)에 기반한 지속가능금융의 확산을 통해서 더 나은 세상을 만들고자 2007년 설립되었다. 국내 최초 지속가능금융 전문 비영리기구로서, ESG와 CSR 관련 연구, 정책개발∙입법지원, 국제협력, 교육 ∙ 캠페인 등 다양한 활동을 하고 있다. CDP한국위원회와 RE100 로컬캠페인파트너 등을 맡고 있다.

RE100

RE100은 100% 재생에너지로 발전된 전력이라는 목표를 공유하는 전 세계적으로 가장 영향력 있는 기업들이 함께하는 글로벌 이니셔티브이다. 클라이밋 그룹 (Climate Group)이 주도하는 RE100의 목표는 회원사의 직접 투자 및 정책 입안자와의 협업을 통해 청정 경제로서의 전환을 가속화함으로써 100% 재생에너지로의 전력망 전환을 이끄는 것이다. RE100은 CDP와의 협력을 통해 발족되었으며 소비재, 인프라, 중공업 등 다양한 산업군에 걸쳐 430개 이상의 회원사가 있다.

클라이밋 그룹

클라이밋 그룹은 신속한 기후 행동을 주도를 목표로 모두를 위한 더 큰 번영을 위해 2050년까지 탄소배출량 넷제로를 달성하고자 한다. 클라이밋 그룹은 배출량이 가장 많고 변화의 기회가 가장 큰 시스템에 초점을 맞춰 대규모의 영향력 있는 네트워크를 구축하고, 책임성 강조를 통해 기업/기관의 약속을 실천으로 이끌어낸다. 또한 각 기업/기관이 성취한 목표를 공유하여 타 기업/기관의 동참을 장려한다

|

|